⛩️ 高松の氏神・石清尾八幡宮の秋祭り

秋になると、街のあちこちでお囃子が聞こえてきます。

高松でもいよいよ、氏神様・**石清尾八幡宮(いわせおはちまんぐう)**の大祭の季節。

例年10月19・20日に行われ、かつては「四国一の祭り」とまで言われたそうです。

🎪 子どもの頃の記憶に残る賑わい

筆者かもねが子どものころの石清尾の祭りは、それはもう熱気の塊でした。

鳥居から中央通りまで屋台がずらりと並び、くじ引き・お化け屋敷・見世物小屋まで!

夜になると灯籠の明かりと太鼓の音が響いて、街全体が祭りの空気に包まれていました。

今ではその面影もだいぶ薄れましたが、当時の熱狂は今でもはっきり覚えています。

🚢 祭りの主役は「舟飾り」だった

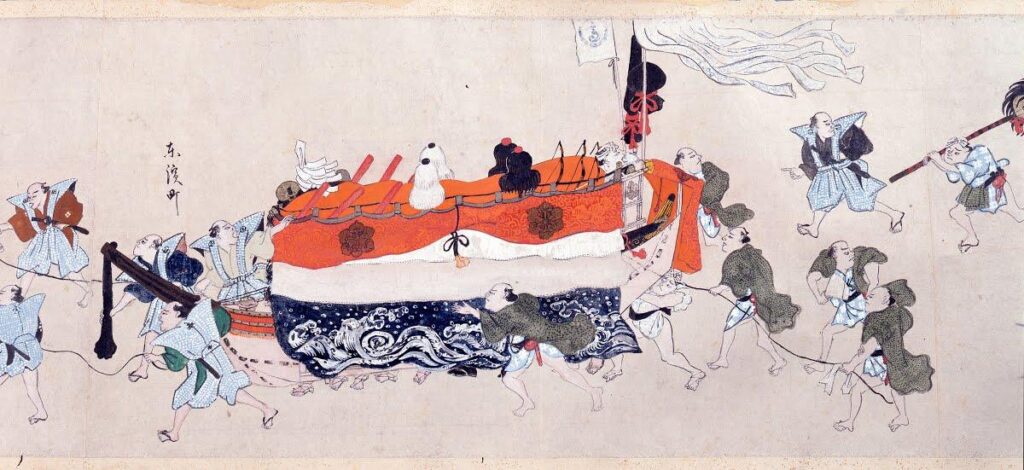

江戸時代から昭和初期にかけて、この祭りの一番の見どころは舟飾りでした。

高松藩が所有していた**御座船(ござぶね)**を模して作られたもので、

その豪華さは西国随一といわれるほど。

御三家・水戸徳川家の支藩である高松藩の誇りが、この舟に詰まっていました。

⚓ 舟は高松の商人町ごとに一艘ずつ

当時、高松の商人たちが町単位で舟を持っていたといわれます。

本町、南新町、片原町、古馬場町、兵庫町……など、全部で九艘。

中でも本町の舟は、水戸藩から贈られた格式の高いものだったそうです。

祭りが始まると、各町の舟が高松城に参上して藩主に挨拶し、

その年の頭屋(とうや)による口上を経て、町中を練り歩きました。

🏯 クライマックスは八幡宮への集結

1週間をかけて高松の町を巡った舟は、最終日に石清尾八幡宮へと集結。

馬場では駆け出す演出もあり、まさに“動く芸術”。

武士に扮した人々や踊り子が続き、観客の歓声が夜空に響き渡ったといいます。

舟そのものが、まるで町の誇りと魂を乗せた浮かぶ城だったのです。

🔥 空襲ですべてが焼けた――

しかし昭和20年の高松空襲。

この舟飾りは、一艘を除いてすべて焼失してしまいました。

戦後も復元されることはなく、今では当時の写真と人々の記憶の中にしか残っていません。

⛵ ただ一艘だけ、今も残る舟がある

「一艘を除いて」と書きましたが、実は一艘だけ現存しています。

それが、香西町・宇佐八幡宮に譲られた舟。

明治9年に石清尾から移されたもので、いまも秋祭りで大切に引き継がれています。

先日その宇佐八幡宮の祭りを訪ね、その姿を写真に収めることができました。

香西・宇佐八幡宮の舟。装飾も形も当時の意匠をそのまま伝える。

🕊️ 失われた誇りを伝えるために

いまの高松では、舟飾りを知る人も少なくなりました。

けれど、これこそが「港町高松」の象徴だったと思います。

海と商人、そして藩の威光が一体となって生まれた文化。

いつかまた、この地に“舟が練り歩く日”が来ることを願ってやみません。

📅 石清尾八幡宮 秋季大祭

日程: 10月19日・20日

場所: 高松市宮脇町1丁目30-3(石清尾八幡宮)

見どころ: 神輿渡御、屋台、夜の提灯行列

アクセス:JR栗林北口駅から徒歩5分