香川県さぬき市の「みろく自然公園」を散歩していると、森の奥にぽっかりと口を開けた謎の穴を見つけました。

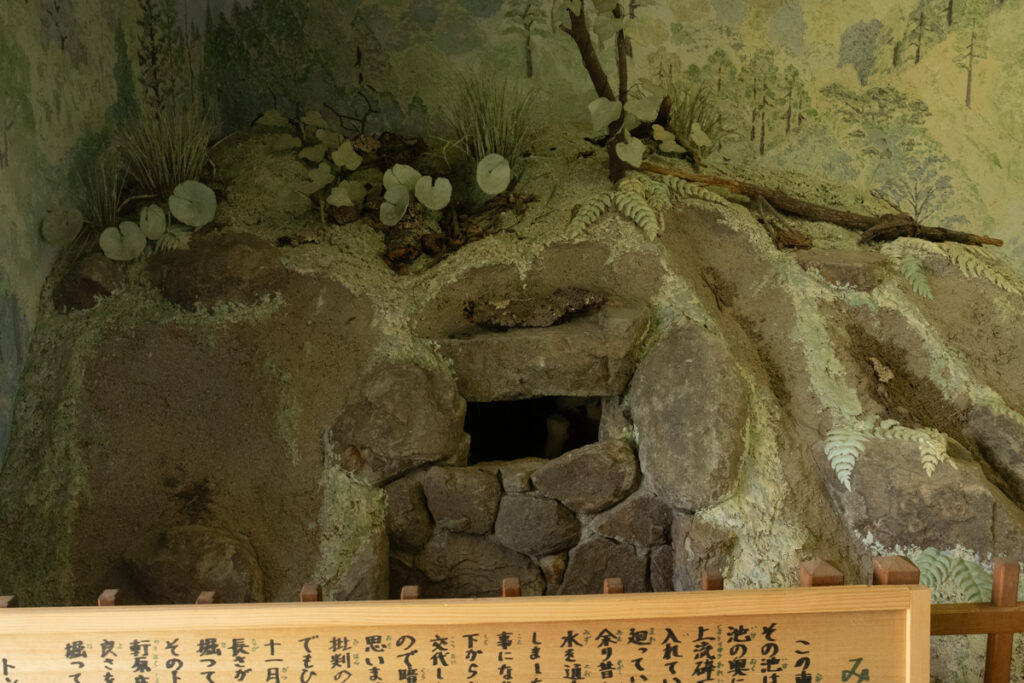

落とし穴?防空壕?それとも鍾乳洞?……いや、これはなんと江戸時代に掘られたトンネルなんです。

その名も――弥勒石穴(みろくいしあな)。

ちょっと怖そうな見た目ですが、実はこの穴、讃岐の村人たちの暮らしを救った“命の水道管”のような存在だったのです。

※森の中に静かに佇む石穴。近づくとひんやりした空気が流れてくる

水があるのに池がカラッカラ?

時は江戸時代の終わりごろ。

この辺りでは干ばつがたびたび起こり、田んぼに水が行き渡らないのが大問題でした。

弥勒池の東を流れる津田川は、讃岐の川らしく途中で地面に吸い込まれてしまう“気まぐれ川”。

そこで1828年、有馬胤滋という人物が**全長2.6kmの大掛井(導水路)**を作り、津田川から水を引こうとしました。

ところが!

せっかく作ったのに、水が途中で漏れて池にたどり着かない。

当時はコンクリートも防水シートもない時代。

「器あれど盛る水なし」とはこのこと。池はあっても水がない、まさにカラッカラ状態だったのです。

庄屋のひらめき「いっそトンネルを掘ってしまえ!」

このままでは村が干上がる――。

立ち上がったのが、富田中村の庄屋**軒原庄蔵(のきはら しょうぞう)**さん。

「山の下に穴を掘って、水を直接通したらどうじゃろ?」

まさに逆転の発想。

固い岩盤の下を通せば水は漏れず、距離も短くなる。

今で言えば“江戸のDIYインフラ”。庄蔵さん、只者ではありません。

※みろく自然公園にある庄蔵像。「水の恩人」として今も語り継がれている

数学者と画家がタッグ!江戸のドリームチーム登場

1855年、庄蔵は高松藩に願い出て「石穴掘抜方御用掛」に任命されます。

ここからがドラマチック。

地形を測量したのは“数学者”萩原栄次郎、

工事監督は“画家”多田信蔵。

江戸の理系と文系がタッグを組んだ、まさにドリームチーム。

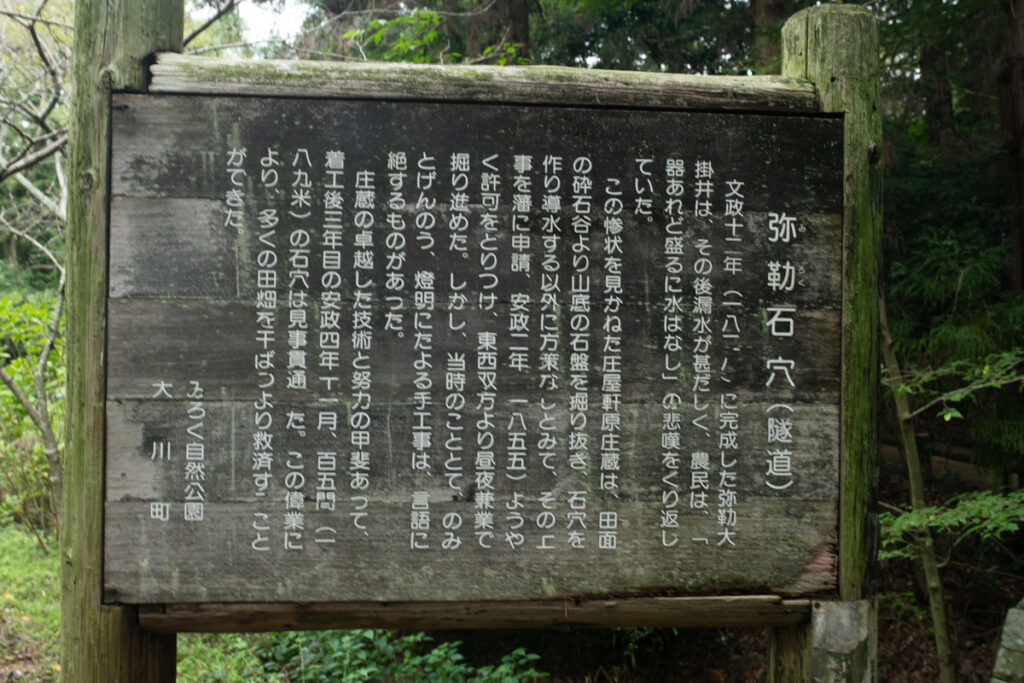

実際の掘削は、金右衛門と奥次という二人の石工が担当し、昼夜12人交代でノミ一本で掘り続けたといいます。

※さぬき市歴史民俗資料館の展示より。当時の手掘り工法を再現

そして、ついに水が流れた!

1857年(安政4年)、ついに長さ約190メートルの石穴が貫通!

津田川の水は岩の下を通り、弥勒池へと流れ込みました。

「水が来たぞー!」

村中が歓声に包まれ、長年の干ばつがようやく終わった瞬間です。

この奇跡のトンネルが、今も森の中に残る「弥勒石穴」なのです。

※坑口の中は立入禁止。外からでも江戸の技が伝わってくる

国の文化財にも登録

この功績により弥勒石穴は、平成12年(2000年)に国登録有形文化財に指定されました。

庄蔵は1890年(明治23年)に63歳で亡くなりましたが、

彼のひらめきと努力は、今も地域の水を支えています。

現地に行ってみよう!

「弥勒石穴」は、みろく自然公園キャンプ場のすぐ近く。

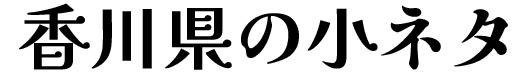

案内板があり、気軽に訪れることができます。

少し足を伸ばせば、当時の工事を紹介するさぬき市歴史民俗資料館もおすすめ。

※森の中の案内板が目印。少しワクワクする瞬間

アクセス情報

- 場所:香川県さぬき市多和(みろく自然公園内)

- 駐車場:あり(公園入口)

- 注意:坑内は立入禁止、外から見学のみOK

- 周辺スポット:弥勒池、掛井(かけい)、さぬき市歴史民俗資料館