フェリー通りとはどんな道?

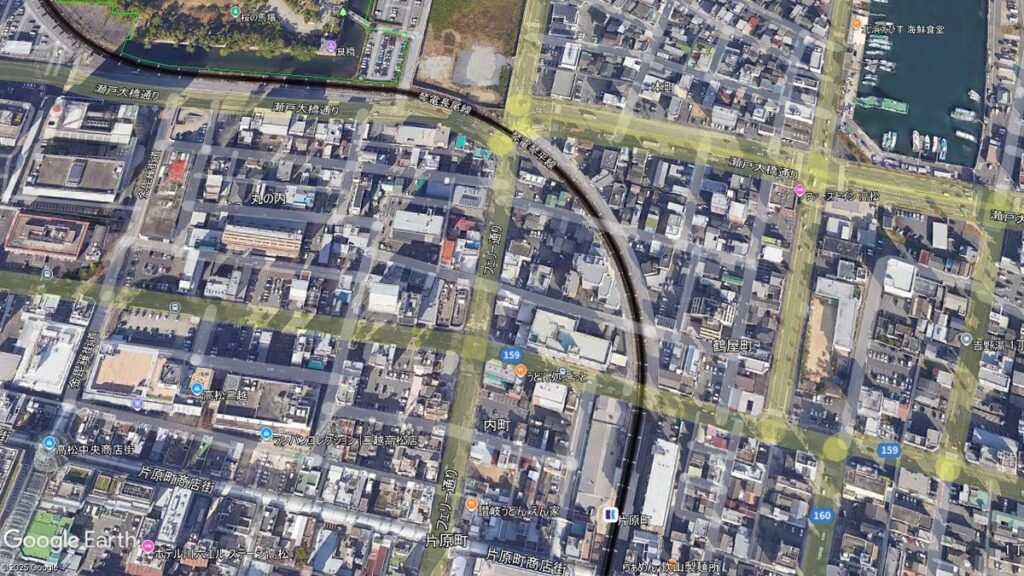

今さら説明の必要もないだろうけど高松市の中心を南北にまっすぐ貫く「フェリー通り」。

瓦町から古馬場を抜けて港へと続くこの道は、通勤・通学や買い物で多くの人が利用する市街地の大動脈です。

夜の歓楽街としての顔

瓦町から古馬場にかけては歓楽街のイメージも強く、夜になると飲みに訪れる人や、夜のお店に出勤するキラキラしたお姉さんを送り届ける車でにぎわいました。

特にバブル期には送迎の車で渋滞するほどで、昼と夜でまったく違う顔を持つ通りだったのです。

「フェリー通り」という名前の由来

かつてこの道の先には岡山行きのフェリー乗り場がありました。

瓦町と港を一直線につなぐ重要な通りだったことから、1988年に高松市が「フェリー通り」という愛称を制定しました。

しかし現在ではフェリー航路そのものが廃止され、名前だけが残っています。

「フェリー通り」という響きには、今となっては時代の名残を感じさせます。

フェリー通りの正式名称は「魚屋町栗林線」

実は「フェリー通り」というのは通称であり、正式な道路名は 「高松市道魚屋町栗林線」 です。

ん? 魚屋町?????

栗林はわかるけれども魚屋町なんて聞いたことがないですよね

もちろん現代の地図をいくら探しても「魚屋町」という町名は見当たりません。

魚屋さんが並んでいた町なのか? それとも昔の町名なのか?

その答えを探すために、古い地図をひも解いてみました。

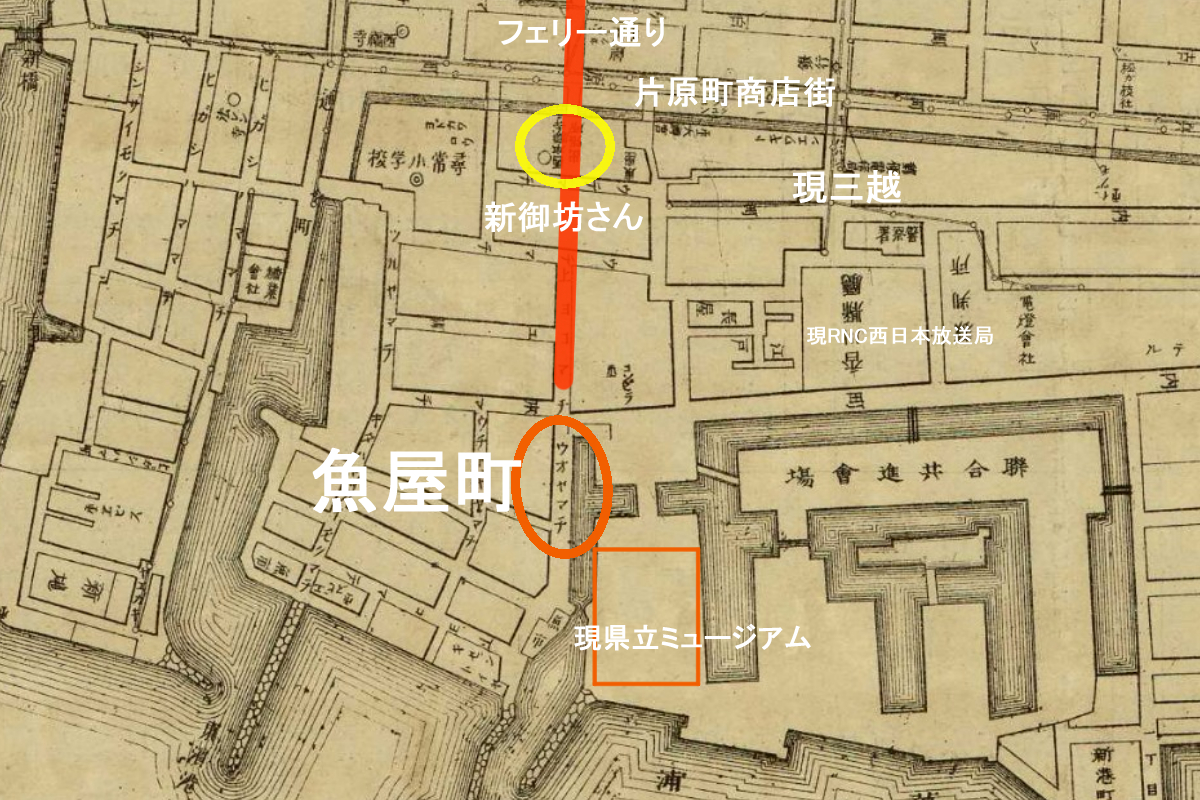

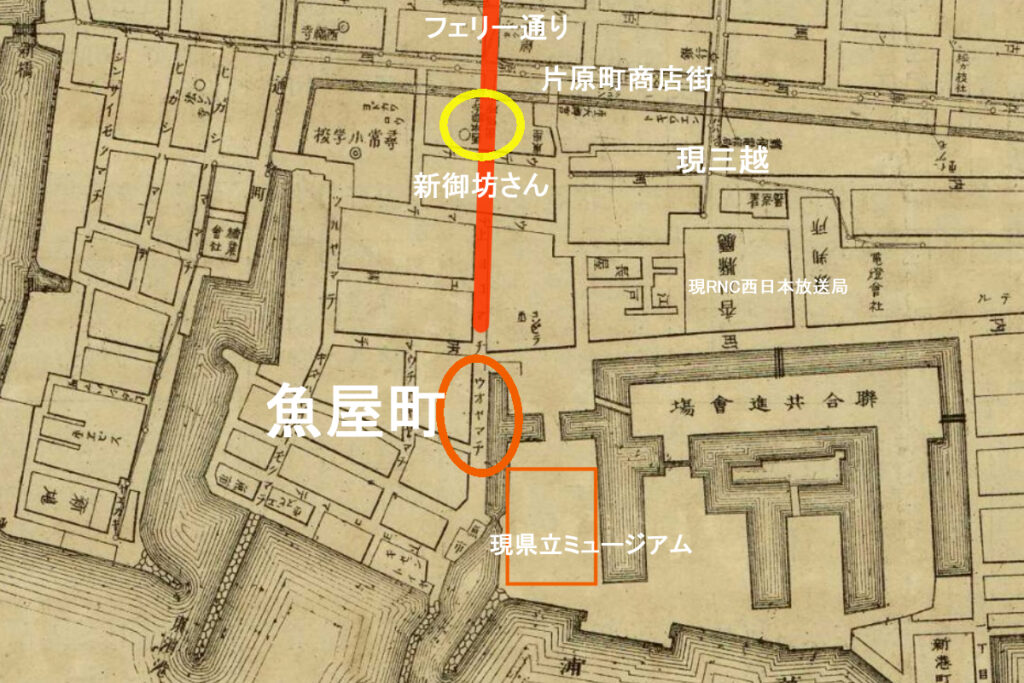

大正時代の地図をさがしてみると…

大正時代の古地図を広げると、高松城の東側、堀に面した場所に、確かに「魚屋町」と記されています。

ここは江戸時代、堀に接していて魚を運ぶのに便利な立地でした。

港から運ばれてきた魚を魚屋(商人)が仕入れ、店棚に並べて売っていたのです。

つまり「魚屋町」とは、魚屋の商人が店を構え、魚を売っていた町。

漁師の町ではなく、魚屋の町だったのです。

城下の人々にとっては「魚を買うなら魚屋町へ」という存在で、日々の食卓を支える市場のような役割を果たしていました。

魚の匂いや威勢のいい掛け声が響き渡り、町全体が活気にあふれていたに違いありません。

魚屋町栗林線という名前の意味

やがて時代が下り、堀は埋め立てられて道路になります。

その道路が魚屋町から栗林まで突き抜けていたことから、「魚屋町栗林線」と名付けられました。

かつて魚屋が軒を連ねた魚屋町と、郊外の栗林を結ぶ大切な通り。

「魚屋町栗林線」という名称は、当時の街並みを映し出したふさわしい名前だったのです。

しかし堀が埋められ、魚屋町の名も「本町」へと変わると、その由来は人々の記憶から少しずつ忘れられていきました。

新御坊とフェリー通り

フェリー通りの入り口、片原町には「新御坊さん」と呼ばれる西本願寺別院がありました。

広大な敷地を誇りましたが、その後田町に移転し、現在も現存しています。

フェリー通り周辺は、商いと信仰が共存する土地だったといえるでしょう。

石清尾八幡宮に残る「魚屋町」の名

町名は消えましたが、魚屋町の名は完全に失われたわけではありません。

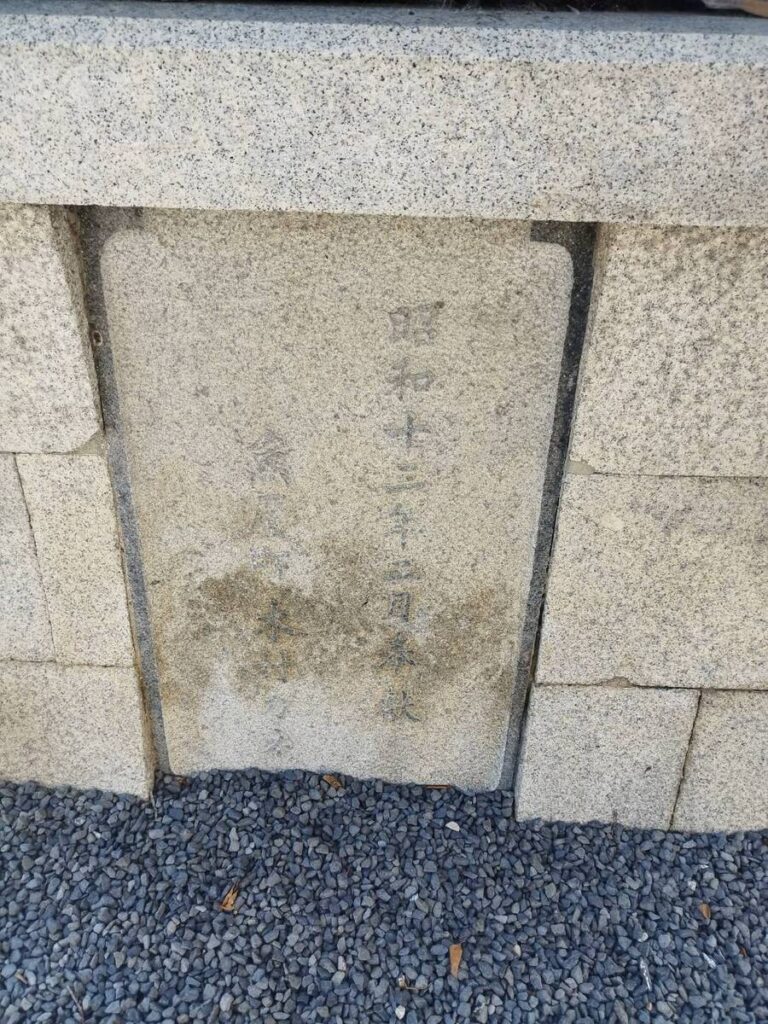

石清尾八幡宮の境内にある掲示台の基礎石には、

「昭和十三年三月 魚屋町 木村カネ奉納」

と刻まれています。

(👉 石碑と掲示台の写真をここに配置)

これは昭和の時代まで魚屋町に暮らす人がいたことを示す、生きた証拠です。

地名はなくなっても、人々の信仰や暮らしの中で魚屋町は確かに息づいていたのです。

ちなみにこの木村カネさんなる人物について調べてみたのですがわかりませんでした。

ここで商売されていた方なのか?

まとめ

- 江戸時代 → 魚屋の商人が魚を並べ、城下の市場としてにぎわう

- 大正時代 → 古地図に魚屋町の名が残る

- 近代 → 堀が埋め立てられ、魚屋町から栗林までを結ぶ道=魚屋町栗林線が誕生

- 昭和 → 石清尾八幡宮に魚屋町の名を刻んだ奉納碑

- 平成以降 → 市が「フェリー通り」という愛称を制定

普段歩いている「フェリー通り」は、魚屋町の歴史を背負った道でもありました。

「魚屋町ってなんなんだ!?」という疑問から広がるのは、忘れられた町の記憶と、街の変遷を物語る深い歴史なのです。