萩の花で彩られる寺院

高松市塩江町にある最明寺は、秋になると一面の萩の花に包まれることで知られる寺院です。

香東川上流の小さな溪谷を越え、車で高松市街地からわずか30分。山あいの静かな環境にありながら、見ごろを迎えた萩の花は参拝者を迎え入れてくれます。

門前からすでに咲き乱れる萩の花。

境内へ足を踏み入れると、視界を覆い尽くすほどの萩に囲まれ、本堂さえも隠れてしまうほどの光景が広がります。

萩に包まれる参道

本堂へと続く小道は、両側から萩の枝が伸び、まるで花のトンネルをくぐるよう。

花に抱かれるように進む参道は、この時期ならではの特別な体験です。

本堂とお茶席でのひととき

最明寺の本堂は自由に出入りでき、誰でも気軽に参拝可能です。

また境内では「おはぎ」をいただくことができ、お茶とともに接待してもらえます。

特に庭園の見える席に座れば、色づいた草花と静かな風景に包まれ、日常を忘れるような清らかな時間を過ごせます。

最明寺の歴史

最明寺は鎌倉時代、北条氏の時代に創建されたと伝えられています。

戦国時代には「長曾我部元親に焼かれた」と語られることがありますが、これは史実とは考えにくいものです。

記録に残る焼失は天正13年(1585年)。この年は豊臣軍が四国へ侵攻した時期にあたり、むしろ最明寺は長曾我部方に属していたとみる方が自然です。

当時、長曾我部元親は、山岳修行者たちのネットワークを巧みに利用して勢力を拡大しました。

修験者たちは山から山へと情報や物資を運び、軍事や信仰において重要な役割を担っていたのです。

最明寺も熊野信仰や修験道と深く関わりを持っていたことから、このネットワークの一角にあったと考えられます。

したがって、最明寺を焼いたのは長曾我部ではなく、むしろ長曾我部に与していたために、豊臣軍の侵攻によって焼かれたと解釈するのが自然でしょう。

この件はまたの機会に・・・

熊野信仰と山岳修行の寺

最明寺には那智神社があり、境内には象徴的な二本杉がそびえています。

さらに裏山には那智の滝を模した人工の滝があり、ここが熊野信仰の影響を強く受けた寺であることが分かります。

山深い立地や滝の存在から、最明寺は山岳修行の場でもあったと考えられます。

修行と信仰を通じて四国の勢力と結びつき、歴史の荒波を越えてきた寺なのです。

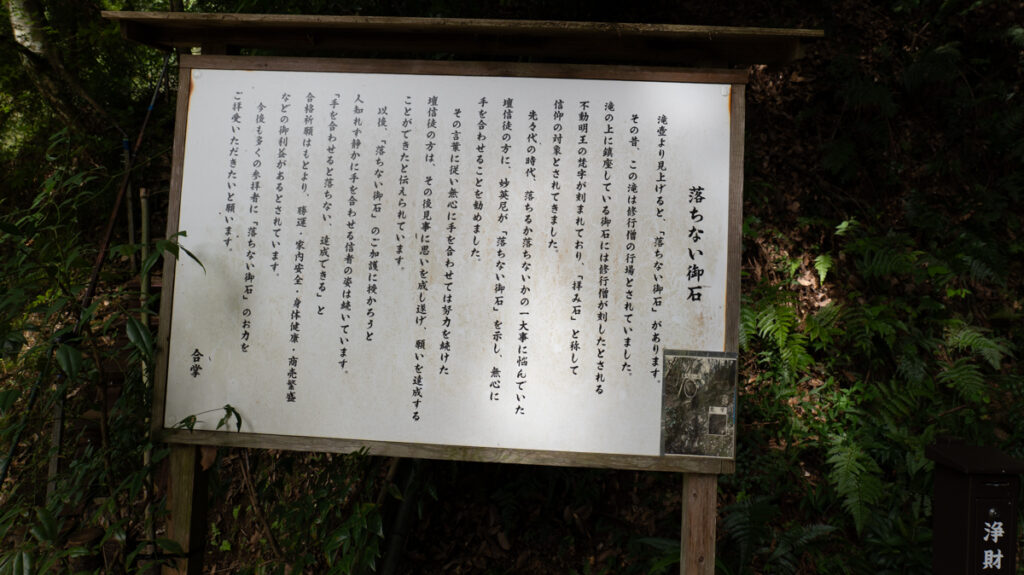

落ちない岩 ― 受験祈願のスポット

最明寺の裏山には、「落ちない岩」と呼ばれる奇岩があります。

崖の上に今にも落ちそうに見える岩が、不思議と長い年月そのままにとどまっているのです。

この岩はいつしか「落ちない」にちなんで受験祈願の場として信仰を集めるようになりました。

合格を願う受験生や家族が訪れる隠れたパワースポットでもあります。

まとめ

高松市塩江町の最明寺は、

- 秋の萩の名所

- 北条氏の時代に創建された古寺

- 長曾我部元親の修験道ネットワークと結びついた歴史

- 熊野信仰と山岳修行の場

- そして「落ちない岩」による合格祈願

と、自然と歴史、そして信仰が折り重なった魅力あふれる場所です。

市街地から30分ほどの距離で、都会の喧騒を忘れて静かな時間を過ごすことができます。

萩の見ごろに訪れれば、花と歴史の両方を体感できることでしょう。