高松の人は知っている?屋島=島という感覚

高松に住んでいる人にとって、屋島は昔から「島」であることを、なんとなく感覚で分かっています。

ただ「本当に今も島なのか?」と真面目に考える機会はあまりありません。

一方、他の地域から来た人にとっては少し不思議な存在。

「屋島って名前は島っぽいけど、地図で見ると陸とつながって半島に見えるし…結局どっちなの?」

そんな疑問を抱く人も少なくないでしょう。

誰もが知っているのに、誰も深掘りしてこなかった屋島の“正体”。

そこで今回は、現地を歩き、写真を撮り、改めて「屋島は島なのか半島なのか」を確かめてきました。

昔の屋島は完全な“島”だった

江戸時代以前の古地図や記録をひもとくと、屋島はしっかりと“島”として描かれています。

周囲は海や干潟に囲まれ、満潮のときには孤島、干潮のときには干潟が現れて陸と近づく。潮の満ち引きによって姿を変える浮島のような存在でした。

「屋島」という名前が今に伝わるのも、まさにその名残。かつては間違いなく「島」だったのです。

今は半島?それとも島?

現代の地図を見ると、屋島は本土とつながり、あたかも“半島”のように見えます。

道路や住宅が広がり、日常的に「島」という意識を持つ人は少なくなっています。

けれど、その境目をよく見ると「相引川(あいびきがわ)」という川が流れています。

名前こそ川ですが、その正体は…?

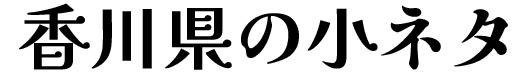

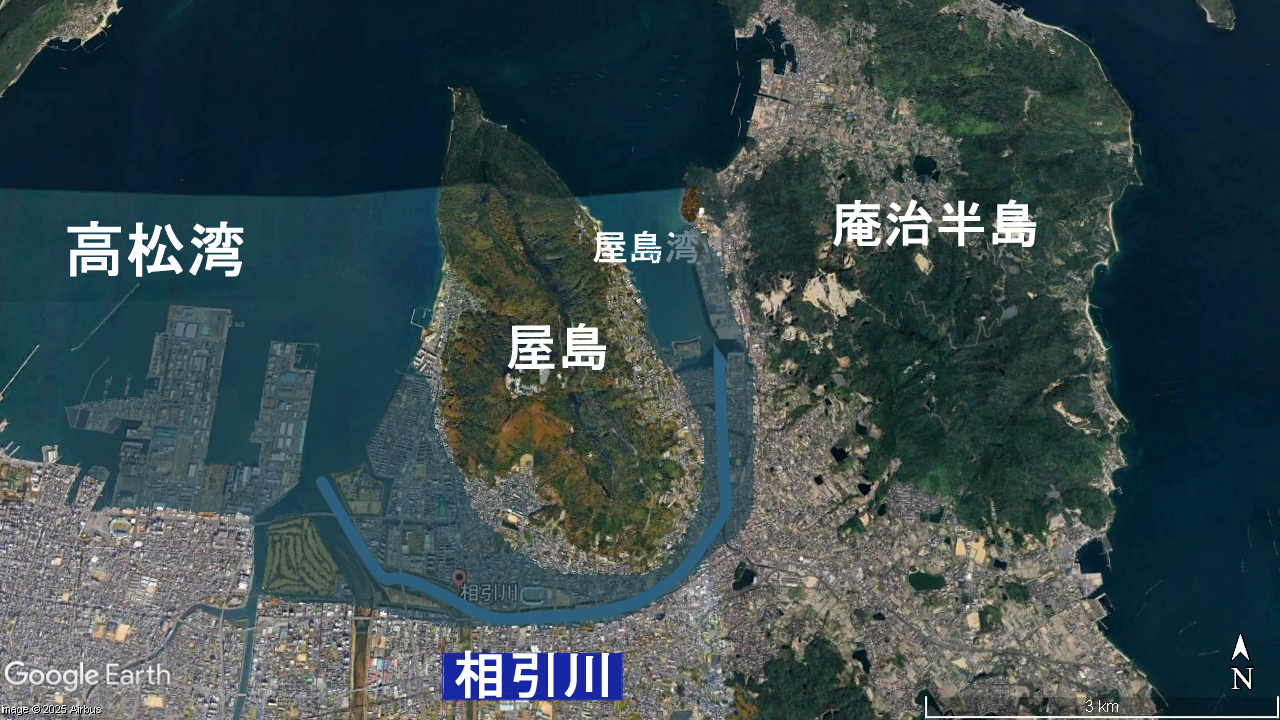

上空から見れば「まだ島」だった

Google Earthで屋島を上から見てみると一目瞭然。

相引川が屋島と本土をくっきり分けています。

相引川は川と名付けられているものの、流れているのは海水。

高松湾と屋島湾をつなぐ“海の川”で、つまり屋島は今も立派に島として存在しているのです。

相引川を現地調査してみよう

干潮で現れる干潟

相引川と合流している新川・春日川の河口。

潮が引くとこの通り干潟となります。

砂地が広がり、「ここは川というより、海がちょっと休んでいる場所」そんな雰囲気です。

かつての高松の沿岸はこんな感じでした。

東と西で海に直結

相引川は西で高松湾、東で屋島湾につながっています。

この川に上流も下流もなく高松湾と屋島湾をつなぐつまりは海峡となっているんですね

ちなみに写真はその海との境界点

ここを写真に撮るために歩きましたよ、私。

今回は平地の川を撮るだけなので楽だろうと思っていたのに。

えー。歩きましたとも

潟元駅に残る“港”の記憶

相引川の近くにあるのが、ことでん潟元駅。

現在は住宅街にある小さな駅ですが、かつては「潟元港」と呼ばれる港がありました。

駅名に残る“潟元”という地名は、まさに干潟の端に位置していたことの証。

地名が、ここが海と深く結びついていたことを正直に物語っています。

泳いでいる魚は海の魚

相引川をのぞくと、そこを泳いでいるのはボラ。川魚ではなく、完全に海の魚です。

これだけで「川じゃない、海だ」という証拠になります。

結論:屋島は“ツンデレ島”だった

まとめると――

- 昔は完全に島だった

- 今も相引川によって本土と隔てられている

- 相引川は“川の名前を持つ海”

- 泳ぐ魚も海の魚

つまり屋島は「半島のように見えて、実は今も島」。

素直に「私は島です」と言えばいいのに、ちょっと照れ隠ししているような存在。

屋島はまさに“ツンデレ島”なのです。

普段何気なく見ている景色も、こうして歴史や地形を知って歩けば違った表情が見えてきます。

屋島は、やっぱり今も「島」だった――そう実感できるはずです。