導入

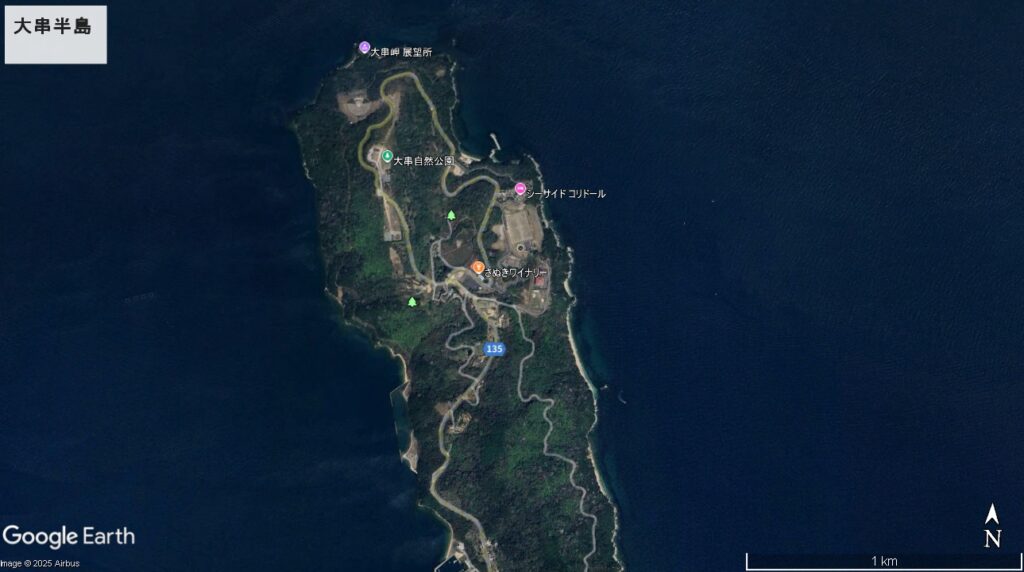

志度の大串半島といえば、テアトロンやワイナリーで賑わう瀬戸内の観光地。

でも実はその裏に、地元の人ですらあまり知らない「歴史の痕跡」が眠っているのをご存じでしょうか。

かつて軍馬が草を食み、外国船をにらむ砲台が置かれ、さらに京都の大寺社にまで石を送り出した──。

そんな「忘れられたロマン」が、大串半島のあちこちに残されています。

今回は、現地を歩いて見つけた 歴史スポット3選 を紹介します。

第3位:高松藩の軍馬放牧地跡

江戸時代、高松藩主・松平頼重はここを藩の軍馬の放牧地に指定しました。

乗馬用10頭、種馬5頭、牝馬20頭を育て、良馬の生産を目指していたのです。

陸の孤島ともいえる大串半島では、馬の餌を船で運び、そのための波止場まで造ったといいます。

静かな草原を見渡すと「確かにここで馬が駆けていたのか」と納得。

その姿を思い浮かべると、ただの広場が一気に歴史の舞台へと変わります。

第2位:幕末の砲台と狼煙場跡

幕末、黒船の影におびえる時代。

高松藩は瀬戸内海に外国船が侵入するのを恐れ、大串半島に砲台を築きました。

この砲台は屋島の「長崎の鼻砲台」とペアを組み、庵治半島の両側から北の瀬戸内海をにらむ布陣。

規模は大砲一門、宿直兵は4〜10人ほどで交代制を敷き、宿直場はここから少し山を登った場所にあったといいます。

観音像のまわりは不自然に開けていて、「ここに大砲が据えられていたのか」と妄想が進む場所。

残念ながらいまは木々に覆われて海は見えません。

「もし全部刈り取ったらパノラマビューかも?」と、危うく草刈り衝動に駆られるほどでした。

その砲台からまっすぐ登った半島頂上付近には狼煙代跡。

今でも火をつければ燃え上がりそうなほどに原形を留めている狼煙台は非常に貴重なものです。

間違ってもここでバーベキューはしてはいけません

第1位:完全に忘れられていた石切場跡

森の奥に眠る「大串石切場跡」。

南北130m、東西100mに広がる大規模な凝灰岩採石場で、平成の発掘調査によって姿を現しました。

そのきっかけは清水神社に関する書物。

そこに「大串から石を切り出した」との記録があり、調査が行われたのです。

石清水八幡宮文書(1339年)にも記録が残り、中世から近世にかけて石が切り出されました。

発掘では鎌倉時代の器も出土。讃岐の人々がここから中央へ石を送り出していたのです。

人が住むには不便な半島の端。道もなく、切り出した石は真下の海から船に積まれ、遠く京都へ運ばれていきました。

「辺境の地と中央が直結していた」という事実に、不思議さとロマンを感じます。

……ただ正直に言えば、一人で森に入るのは怖かった。

静かすぎて、昼間でも薄暗くて、まるでジャングル。

ロマンと恐怖が入り混じった、不思議な体験でした。

まとめ

大串半島といえば今やテアトロンやワイナリーで賑わう観光地。

でも足を伸ばせば、藩の軍馬放牧地、幕末の砲台跡、そして京都と繋がった石切場跡といった歴史がひっそり残っています。

観光のついでに訪れると、「ただの草原」や「森の奥の遺構」が、実は壮大な歴史ロマンの舞台に見えてくる。

次に大串半島を訪れるときは、ぜひ歴史散歩も一緒に楽しんでみてください。