高松の海辺に建つ「船の体育館(旧香川県立体育館)」

解体が決まっている一方で、残したいという声もまだあります。

今回は郷土史の視点から、この建物と土地の歴史を重ねてみます。

八丁土手と高松の海運

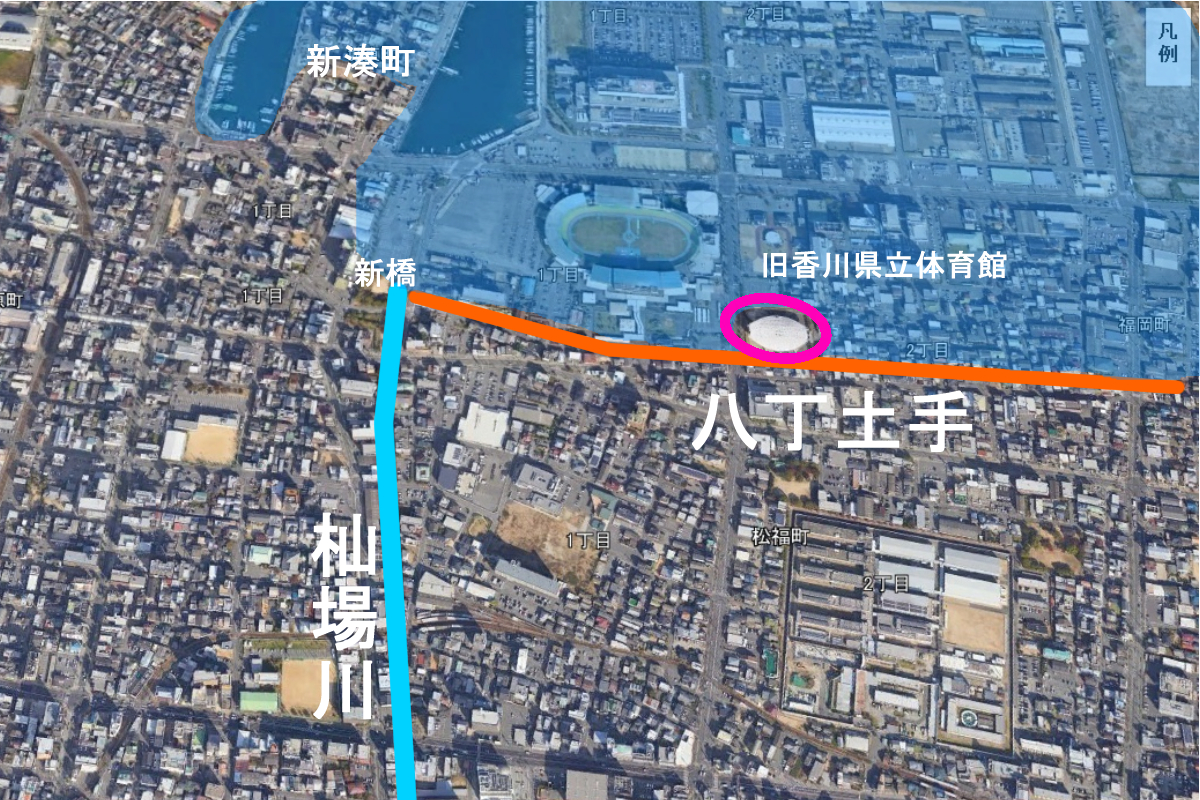

旧体育館が建つ場所は「八丁土手」と呼ばれていた堤防のすぐそば。

江戸時代、この沿岸は塩や砂糖の生産で全国有数の規模を誇り、大型の帆船が行き交っていました。

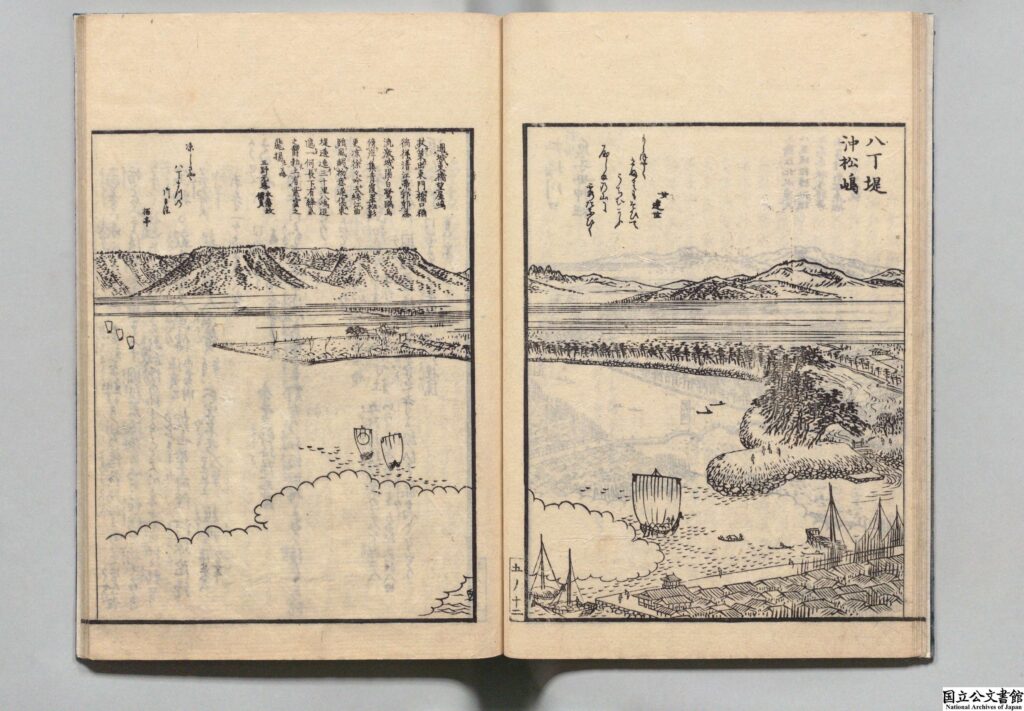

当時のガイドブック『讃岐国名勝図絵』には、まさにこの辺りを描いた挿絵が残されています。

右ページ真ん中から屋島に延びる松林が八丁堤。

高松の城下町から屋島に向かう人たちはこの堤の上を歩いて行きました。

松林の木陰と海風がとても心地よい道だったと言います。

絵の中では帆を張った船が堤の脇に浮かび、港町高松のにぎわいが伝わってきます。

丹下健三が描いた「船の体育館」

そして時は昭和へ。

世界的建築家・丹下健三が設計した香川県立体育館は、船をかたどった独特のデザインでした。

そしてその建てられた場所を改めて上空からの地図で見てみましょう

江戸時代の八丁堤(土手)の位置と照らし合わせてみます

改めて江戸時代に描かれた名勝図絵と見比べてみましょう

どうでしょうか?

一見すると斬新な形に見えますが、その立地を考えると「土地に根ざした造形」だったのではないでしょうか。

江戸時代に帆船が浮かんでいた景色と、船を模した体育館。偶然ではなく、必然を感じさせます。

芸術作品か、危険な老朽建築か

建築に詳しい人には「戦後モダニズム建築の傑作」と映り、

詳しくない人には「古くて危ない建物」にしか見えない。

ここに大きなギャップがあります。

しかし、江戸から昭和へとつながる土地の記憶を意識すると、

この体育館は「芸術作品」である以前に「高松の物語の一部」と考えることもできそうです。

壊すかどうかより、何を残すか

取り壊しは避けられない流れかもしれません。

ただ、建物そのものを失っても、この場所が持つ歴史や意味まで失う必要はないはずです。

帆船が浮かんだ港町の記憶と、丹下健三が船型に託した想い。

そのつながりを私たちはどう残していくのか――。

高松人として、改めて考えてみたいところです。